期現(xiàn)理論基差與合約正常價差的匡算

admin

理論基差與正常價差是指市場處于理性狀態(tài)下出現(xiàn)的合理的價格差異,這些差異一般由影響市場價格關(guān)系的一些內(nèi)在因素所決定。

合理的期現(xiàn)基差包括:正常的交割費(fèi)用(平均水平)、現(xiàn)貨貿(mào)易平均利潤。因此,“近月合約價格區(qū)間的上限=現(xiàn)貨價格+賣出交割的費(fèi)用+現(xiàn)貨貿(mào)易社會平均利潤;近月合約價格區(qū)間的下限=現(xiàn)貨價格-買入交割的費(fèi)用-現(xiàn)貨貿(mào)易社會平均利潤。”

期貨市場中,遠(yuǎn)月合約(指供應(yīng)淡季或者靠近淡季的合約,下同)與近月合約(指供應(yīng)旺季或者靠近旺季的合約,下同)的價差,由兩部分組成,一部分是持倉費(fèi)用,即因持有倉單而發(fā)生的倉儲費(fèi)、資金利息、稅金等。另一部分是持有商品的價格風(fēng)險成本,即因預(yù)期價格變動而產(chǎn)生的風(fēng)險成本。特殊情況下,因預(yù)期商品供應(yīng)大幅增長或者需求大幅下滑時,價格風(fēng)險成本為負(fù)數(shù),甚至抵消持倉費(fèi)用,從而出現(xiàn)遠(yuǎn)期價格低于近期價格的現(xiàn)象。但是,如果我們因此而過多地考慮風(fēng)險成本,那么就會陷入“不可知論”,從而無法去對合約價差進(jìn)行考察。因此筆者所稱的“正常價差”是指不考慮價格風(fēng)險成本的合約間價格差。一般來說,在熊市中,合約實際價差低于正常價差;牛市中,合約實際價差高于正常價差。

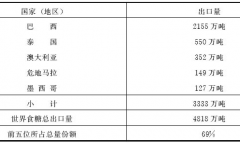

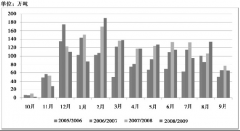

國內(nèi)黃大豆供應(yīng)旺季在8—12月之間(包括進(jìn)口供應(yīng)部分)。正常情況下,隨著已經(jīng)收獲或者已經(jīng)到港的黃大豆的不斷消耗和倉儲流轉(zhuǎn)成本的不斷提高,黃大豆在由新變陳的過程中,價格也不斷提高。因此,以供應(yīng)旺季的價格推斷供應(yīng)淡季的市場價格首先要考慮的是貨物的儲存成本。這在期貨價格上表現(xiàn)為倉單的持有成本。

在現(xiàn)貨市場中,持有兩個月貨物的費(fèi)用主要有:倉儲費(fèi):按0.18元/噸/天計算為60×0.18=10.8元/噸;資金利息:按年貸款利率5.58%計算為2000×5.58%×2/12=18.6元/噸;增值稅:按價差60元/噸簡單計算為60/1.13×13%=6.9元/噸;縮水損失及其他損耗:按千分之三計算為2000×0.003=6元/噸;社會平均利潤:20元/噸;總計為62元/噸。

在連豆市場中,根據(jù)目前的交割細(xì)則,持有兩個月的倉單所發(fā)生的費(fèi)用主要有:倉儲費(fèi):5、7、9月份間按0.6元/噸/天計算為60×0.6=36元/噸,11、1、3月份間按0.5元/噸/天計算為60×0.5=30元/噸;資金利息:按年貸款利率5.58%計算為2000×5.58%×2/12=18.6元/噸;增值稅:按買賣價差60元/噸簡單計算為60/1.13×13%=6.9元/噸;總計為55.5元/噸(冬季)或者61.5元/噸(夏季)。

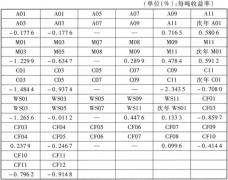

歷年的統(tǒng)計結(jié)果顯示的各合約價差平均水平是,1月與11月的價差為30—50點(diǎn),5月與1月合約的價差為100—120點(diǎn),7月與5月合約的價差為30—50點(diǎn),9月與7月合約價差為50—70點(diǎn)。與上述的計算基本相符。因此,黃大豆合約間正常的價差一般在55—65元/噸左右,為計算方便,我們可以取平均值為60元/噸。

如此計算價差是基于這樣的依據(jù):已經(jīng)持有貨物或者倉單的投資者,在選擇當(dāng)前拋售還是遠(yuǎn)期拋售時,如果遠(yuǎn)近價差超過了其持倉費(fèi)用,便會選擇在遠(yuǎn)期上賣出。這種力量的作用下,價差總是向持倉成本靠攏。

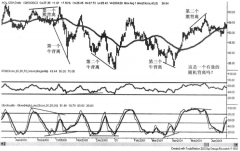

“期貨價格靜態(tài)評估”所反映的主要是期現(xiàn)市場價格關(guān)系的合理程度,并由此判定期貨價格的運(yùn)行幅度是否基本到位。比如,以此方法評估2001年9月底黃大豆期貨價格進(jìn)行靜態(tài)評估會發(fā)現(xiàn),遠(yuǎn)期價格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于賣出套保成本(當(dāng)時近月合約S111的賣出套保成本為1970元/噸左右,S205的理論賣出套保成本為1970+60×3=2150元/噸,而S205當(dāng)時的平均收盤價格為2230,期貨價格高于賣出套保成本80元/噸,從而支持當(dāng)時市場上漲將受到現(xiàn)貨拋壓,價格將繼續(xù)下跌的判斷。